- Ah, tu reviens à une chronique plus réduite cette semaine Claude… J'ai pris un jour de RTT après ton monumental mémoire sur la monumentale 8ème symphonie de Mahler…

- En effet Sonia, 8000 mots je crois… Luc était furieux… Aujourd'hui un ouvrage inspiré du folklore russe dont je ne pensais jamais parler… et un chef dont je désespérais de trouver un disque consacré à une œuvre non commentée à ce jour pour lui rendre hommage !

- Ah oui la troisième symphonie de Tchaïkovski que tu n'aimes pas, la trouvant un peu creuse par rapport à ses cinq sœurs…

- Comme pour Mahler, à force d'écouter des versions en tout genre, en voici une qui redonne des couleurs à une symphonie que même son compositeur trouvait fade…

- Carrément ! Dis Claude, Maurice Abravanel ? avec un tel prénom, M. Abravanel était-il français ou belge ?

- Absolument pas !!!!! Il était né à Thessalonique quand la Grèce était sous domination ottomane…

|

|

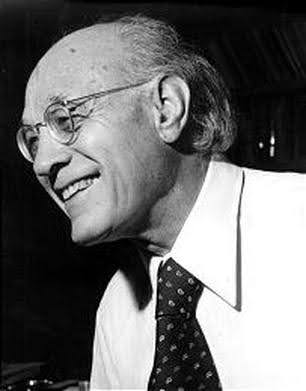

Maurice Abravanel (1974) |

Cette chronique conclura le cycle des billets dédiés aux six symphonies de Tchaïkovski, et même 7 si on y ajoute la grande fresque à programme, purement instrumentale et titrée Manfred. Je rappelle brièvement que les symphonies du grand maître russe se répartissent en deux groupes : les 1 à 3 composées entre 1866 et 1875, sympathiques et colorées mais n'ayant pas révolutionné le genre, et les symphonies 4 à 6 écrites entre 1877 et 1893. Certes, la 4ème suit de deux ans seulement la 3ème, mais le bond en avant du style héroïque et de la maîtrise d'une orchestration audacieuse sont évidents. Les deux dernières sont des chef-d'œuvre, la 6ème portant le célèbre sous-titre "Pathétique". Manfred, ouvrage dramatique et épique date de 1885, donc de la seconde période…

Exception à la règle appliquée au sommaire des chroniques, parlons des interprètes en premier. Non ! Maurice Abravanel, contrairement à ce que son prénom a laissé supposer à Sonia n'est pas né à Montreuil ou à Anvers 😊. Il est vrai que ce prénom semble désuet (24 attributions en 2023). Vers 1990, des facétieux utilisaient le prénom à des fins méprisantes douteuses, "espèce de Maurice" équivalent à "espèce de beauf" ! Sympa pour Ravel, Maurice Ronet, Maurice André, Maurice Druon, Maurice Jarre, et quelques belges... Maurice Maeterlinck auteur de Pelléas et Mélisande... et ailleurs, Maurice Gibb des Bee Gees, le groupe pop australien ; ♬ Massachussetts ♬ Massachussetts ♬ ♬ Massachussetts ♬ ♬ ♬ ♬ .

Pour revenir au sujet, Maurice Abravanel naît en 1903 à Thessalonique, de nos jours deuxième grande ville grecque, mais sous domination ottomane entre 1430 et 1921… La double nationalité de Maurice Abravanel sera ottomane-américaine.

Il prendra la nationalité américaine en 1943… Ayant rejoint beaucoup d'artistes et créateurs juifs fuyant aux USA la folie nazie en Europe occidentale…

|

|

De gauche à droite : M. Abravanel, K. Weil, ténor B.

Sullivan |

Maurice Abravanel est un descendant d'une longue lignée de juifs séfarades chassés de l'Espagne en 1492, date à laquelle le "grand inquisiteur" Tomás de Torquemada, un dominicain fanatique, d'une cruauté sans borne, oblige à fuir ou à se convertir plus de 300 000 israélites (une estimation). Un millier au moins montra sur le bûcher, Torquemada ou Himmler avant l'heure.

La famille Abravanel émigre en 1909 en Suisse où le célèbre maestro Ernest Ansermet l'accueille et la loge. Darius Milhaud et Igor Stravinski font partie des amis qui séjournent fréquemment à Lausanne chez Ansermet. Maurice débute des études médicales avec "dégoût" 😷! Insistant, il obtient de son père le droit de bifurquer vers la musique. Ernest Ansermet reconnait ses talents et l'accompagnera pendant sa formation à Lausanne. Puis, à 19 ans, le jeune Maurice rejoint Berlin pour étudier la composition et le contrepoint avec Kurt Weil.

Kurt Weil, en compagnie du dramaturge Berthold Brecht, réinvente l'opéra populaire et prosélyte tels L'Opéra de quat'sous ou Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny. Les nazis qui commencent leur ascension fulgurante sont furieux… ! En plus d'écrire de la musique étiquetée de "dégénérée", Weil milite sincèrement pour un avenir communiste idéal en Europe et contre l'autoritarisme…

Kurt Weil et Berthold Brecht, mais aussi les compositeurs et musiciens juifs et ou opposants politiques comme Schoenberg, Hindemith, Korngold, Bruno Walter, Otto Klemperer devront fuir outre Atlantique la peste brune. Maurice Abravanel qui dirige en alternance les opéras de Berlin et de Paris quitte aussi l'Allemagne pour l'Australie en 1934. Hitler devenu chancelier plonge déjà son pays dans l'horreur de la Shoah.

Deux ans plus tard, soutenu par Bruno Walter et Wilhelm Furtwängler, il accède au poste envié de directeur du Metropolitan Opéra de New-York… Il est le plus jeune chef à accéder à la fosse de l'Opéra légendaire, il n'a que 33 ans 😊.

|

|

Tchaïkovski (1874) |

En une petite dizaine de jours, il assure sept représentations de cinq opéras ! Seule une connaissance parfaite des partitions et du métier de chef lyrique explique cet exploit. Il doit cependant quitter le poste en 1938 suite à une cabale dont les critiques américains ont le secret, surtout envers les émigrés allemands… Avoir des amis est utile. Son mentor Kurt Weil a tempéré ses ardeurs marxistes et adopté le mode de vie Yankee à Broadway. Entre 1941 et 1950, Maurice Abravanel dirigera donc des comédies musicales (souvent de qualité dans ce pays très ouvert culturellement sur le plan musical).

Dans l'État de l'Utah dans lequel les "mormons" ont créé la ville de Salt Lake city pour exercer leur religion inspirée d'éléments du christianisme, à travers un dogme confus et évolutif (Clic). L'Utah, son lac salé et ses paysages minéraux féériques qui inspireront Des canyons aux étoiles d'Olivier Messiaen (Clic) a vu sa capitale Salt Lake city dépasser les 200 000 habitants en 1940 (sans compter les habitants des faubourgs). À cette date, la ville mérite désormais de posséder son orchestre symphonique comme toute métropole US d'importance. Il portera le nom de "Orchestre symphonique de l'Utah à Salt Lake City" (nom peu imaginatif mais sans ambiguïté 😊). Le premier concert dirigé par un certain Hans Henriot rencontre un vif succès (pas de trace sur le web de ce chef, ce qui ne préjuge en rien sur le talent de ce maestro oublié). La formation se limite à 52 musiciens sans contrats officiels. Entre 1946 et 1947, un compositeur de musique de film et chef à Broadway, Werner Janssen (Clic) poursuit l'aventure… En 1947, Maurice Abravanel est invité à prendre en main cette valeureuse petite phalange. Il restera 32 ans le patron, jusqu'en 1979 ! Il renomme l'ensemble Orchestre symphonique de l'Utah, lui donne un vrai statut juridique et surtout le hissera au niveau artistique des grands orchestres du Nouveau-Monde.

Abravanel dirigeait un répertoire très large, de Bach aux musiciens contemporains. Ses domaines privilégiés : la musique française (Milhaud son ami, Saint-Saëns, Franck, Honegger, Varèse, Satie…), tous les romantiques bien entendu, et la musique de son temps, notamment celle de son pays d'adoption : Gershwin, Gottschalk, Bloch, Copland, Morton Gould, Jérôme Kern, William Schuman, Ned Rorem et Leonard Bernstein, et des anglais : Vaughan Williams, Walton. Une telle diversité est exceptionnelle et se doit d'être mentionnée…

On sera surpris du relatif oubli infligé à cet homme d'exception. L'explication est bien connue. Sa discographie pourtant riche a été gravée essentiellement pour les labels Vanguard Records et Vox, peu diffusés en dehors des USA et plutôt producteur de disque de jazz pour l'un, et disparu en 1978 pour l'autre. Je parlais lors de la dernière chronique de son intégrale des symphonies de Mahler de bon niveau voire plus, juste avant que Bernstein, Haitink et Kubelik l'imitent avec des orchestres historiquement plus chevronnés…

Entre 1978 et son décès en 1996, Abravanel se consacrera à la formation de jeunes artistes. Il assurera une fin de carrière comblée d'honneurs. En 1991, le président Busch père lui remettra la Médaille nationale des arts attribuée par le Congrès (équivalent de l'ordre de Commandeur des arts et des lettres en France.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

|

| Eduard Napravnik |

Commentaire de Tchaïkovski à propos de sa 3ème symphonie : "Selon mon impression, cette symphonie ne présente aucune idée bien trouvée, mais du point de vue de la facture, elle représente un pas en avant. Je suis surtout satisfait du premier mouvement et des deux scherzos."

Et bien mon cher Piotr Illich, j'adhère à votre critique 😊. Elle explique à elle seule qu'il ait fallu soixante ans pour que je trouve une interprétation pimpante dont la bonhomie folklorique compensait le fait que, contrairement à ses sœurs, pas un seul petit thème attachant se tenait prêt à être chantonné dans mon esprit ou siffloté. J'avais eu la chance de mémoriser pratiquement sans faille les cinq autres opus. Mystère de l'adhésion par une écoute globale, même si au début on en oublie les détails essentiels : les motifs musicaux… Et en rédigeant ce billet, en enchaînant des écoutes répétées, me voilà faisant mien cet ouvrage mêlant poésie et folklore impétueux, ô peut-être de manière un soupçon brouillonne, mais enthousiasmante.

Petite originalité, comme la symphonie N°3 "Rhénane" de Schumann, la symphonie comporte cinq mouvements. L'audace s'arrête là ? Non... voir plus loin... L'orchestration est classique : 2 flûtes + picolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones + tuba, timbales et cordes (pas de cymbales, bizarre ça chez Tchaïkovski ?)

La création a lieu le 7 novembre 1875 à Moscou sous la direction de Nicolaï Rubinstein. Rebelote à Saint-Pétersbourg en janvier 1876, mais sous la direction d'un autre chef de renom à l'époque : Eduard Napravnik, compositeur et maestro un peu oublié de nos jours faute de nous avoir légué des œuvres marquantes.

[1] - Introduction et Allegro : Me voilà avançant à petits pas prudents sur la steppe gelée… La 3ème symphonie débute baignée dans la même brume argentée que la 1ère… Lumière crépusculaire ou marche funèbre, le compositeur russe n'abuse que rarement d'effets descriptifs faciles… Il préfère l''expressionnisme, "Tempo di marcia funebre" a-t-il inscrit. Oui, bon ok, bien que l'œuvre notée sur la dominante ré majeur d'esprit allègre, Tchaïkovski recourt pour l'introduction à un crépusculaire mi mineur. Il lui sera ainsi plus aisé de nous entraîner des frimas ou de son spleen chronique vers un désir d'enthousiasme par une simple rupture tonale 😊… La rythmique est obtenue avec simplicité : des gruppettos crescendo<>decrescendo pp aux cordes, déliés et syncopés et qui, dès la mesure 9, alternent avec des motifs similaires et concertants aux cors, hautbois et clarinettes.

|

|

Russie - 1850 - marche dans la neige |

[0:50] Les pizzicati annoncent un changement de climat. Progressivement divers motifs vont se développer gaiement et énergiquement dans une forme sonate assez libre. On pensera à des variations. La difficulté de l'interprétation provient sans doute de cette pléthore d'enchaînements. Legato et pathos sont les ennemis de ce style de partitions richement orchestrées qui risquent de conduire à l'ennui et au tintamarre… Par contre un staccato (sans sécheresse) révèlera un flot musical limpide et entraînant.

[2:26] Fin de l'intro mélancolique, le tempo évolue vers : allegro "brillante", ce qui indique la volonté de stimuler le développement par une vivacité fougueuse et dansante. Cette notation du tempo est plus précise que l'habituel allegro vivace et suggère l'exaltation attendue chez un Tchaïkovski encore jeune ; le contraste avec l'introduction au ton "funèbre" est manifeste. Une permutation de l'ambiance que Maurice Abravanel négocie avec élégance, sa battue limitant à 12 minutes le mouvement et non 14 ou 15 chez ses confrères. On ne s'ennuie pas, et cette vélocité n'affecte en rien la clarté du discours orchestral. Abravanel souligne maints détails facétieux d'instrumentation, nous voilà entraînés dans un ballet survolté… Normal chez Tchaïkovski le maître du ballet, le Lac des cygnes est contemporain de la symphonie N°3. ! [4:34] le triste solo du hautbois est-il un écho du motif du ballet tragique ? Mais il y une foule de trouvailles dans ce mouvement malgré une écriture un peu rugueuse… Comme quoi…

Est-ce la version effervescente que j'attendais même si elle a cinquante ans d'âge 😊 ? Oui et, en furetant, j'ai trouvé des gravures concurrentes….

|

|

Casse Noisette en 1900 Ballet impérial |

[2] - À la manière allemande (valse). Allegro modéré et simple : Tchaïkovski est et restera un grand amateur de valses incluses tant dans ses ballets que ses dernières symphonies. Dans l'article de janvier consacré aux suites pour deux pianos de Rachmaninov et à l'essor de la musique savante russe à l'époque romantique, je rappelais que Tchaïkovski aimait et s'inspirait des styles occidentaux mêlés au folklore de son pays. La valse occupe ainsi une grande place… Les compositeurs du groupe des cinq (Clic) préféreront édifier un répertoire aux accents plus slaves…

L'intermède inséré entre l'allegro fulgurant et un andante annoncé comme élégiaque bouscule les conventions et adopte à la fois une forme scherzo et un rythme de valse à trois temps immédiatement reconnaissable. Sur un tempo retenu, flûtes, clarinettes et marche pizzicato des cordes élancent cette danse sereine et légère.

[1:43] le trio accélère un tantinet cette chorégraphie sans en changer son ton pastoral. [3:11] Reprise du scherzo in extenso. Tchaïkovski n'expérimente rien à ce stade, il enchante. [4:30] Scherzo quasiment da capo… hormis une petite coda frivole.

[3] - Andante élégiaque : Enfin, j'apprécie une œuvre musicale que je pensais dédaigner à jamais sans argument objectif. Retournement de situation qui prouve qu'il existe une bien étrange alchimie entre une partition, son interprète et l'évolution de la sensibilité et de nos capacités d'écoute qui s'affinent sur la durée d'une vie… Réécouter et analyser cette 3ème symphonie est un exemple parfait. J'ai le même problème avec le prince du violon : Paganini, sauf les deux premiers concertos que j'avais chroniqués après la rencontre avec le disque de Alexander Markov… (Clic).

J'ai lu que certains musicologues s'interrogeaient sur la genèse mal connue de cette symphonie sur laquelle Tchaïkovski a échangé peu de correspondance. Elle semble échapper à la cohésion stylistique de ses sœurs et, la forme en cinq mouvements déconcerte !! Je comprends la pertinence de ce débat en constatant que l'œuvre me fait plutôt songer à un suite symphonique variée telles les quatre que Tchaïkovski composera en parallèle des grandes symphonies entre 1877 et 1887. Ô pas des œuvrettes, non, mais de suites pleines de verve à la manière de Bach ou de Mozart, assez longues, de 4 à 6 mouvements, souvent conclues par un air à l'ancienne (gavotte).

La richesse mélodique et orchestrale des suites me conduit à évoquer l'existence d'un catalogue symphonique non pas de six symphonies certes assez conformes à la tradition du genre, mais de 11 (Manfred compris). Notons que la symphonie "pathétique" s'achève sur un douloureux adagio ! Tchaïkovski explorait-il des nouvelles formes hors des sentiers battus hérités des époques classique et romantique, à la manière d'un Mahler deux décennies plus tard ? "...mais du point de vue de la facture, elle représente un pas en avant" ne disait-il pas à propos de la 3ème (voir plus haut)… laissant ainsi croire qu'il donne la priorité à l'architecture de l'œuvre face à la thématique pas toujours très recherchée dans cette dernière. Quelques suites composites seront également dérivées des ballets, des best of en somme 😊.

|

|

Danses polonaises... |

Le bel andante constitue le grand moment élégiaque de la 3ème symphonie dont l'orchestration privilégie les pupitres de bois. À ce sujet, une romance impliquant flûtes, hautbois et basson puis cors débute le mouvement. Tiens, je lis "andante elegiaco" au-dessus des portées… L'attribut élégiaque était bien vu 😊 ! Cette longue thématique sera interprétée par le basson en alternance avec le cor, tous les deux soutenus par de nostalgiques pizzicati. Voilà un début inhabituel, Tchaïkovski n'énonce pas implicitement deux thèmes de la traditionnelle sonate.

[2:09] la seconde section est confiée aux cordes. Un ton dramatique et sinueux caractérise cette nouvelle idée. [4:03] Des traits aux cordes graves marquent le tempo d'une reprise du long thème initial, de nouveau aux bois. Le passage exige une nuance appuyée que le maestro Abravanel négocie avec précision et pathétisme. [5:25] La reprise du thème initial, en réalité un leitmotiv, met en jeu tout l'orchestre. Les variations sont appliquées à l'orchestration plutôt qu'à l'écriture mélodique. Sans équivoque, voici la meilleure trouvaille de la symphonie que cet andante. [8:01] Et justement la coda et ses surprenants trémolos précédant un dernier énoncé du leitmotiv montre que l'esprit du ballet est bien proche…

[4] - Scherzo - Allegro vivo : Tchaïkovski voyait ses deux scherzos comme les pièces les plus réussies de l'œuvre. La rupture de ton est insolite avec l'andante romanesque et nostalgique. Le scherzo recourt à une thématique empreinte de diablerie, une danse de farfadets. Une fois encore dans l'exposition, hautbois et cors bénéficient des rôles principaux au sein d'une chorégraphie de cordes… [01:17] Reprise du scherzo. [01:44] Trio disons... pittoresque avec ses motifs de danse facétieux et rythmés, et nous aurons une mini coda en conclusion. [03:22] Scherzo da capo.

[5] - Final. Allegro con fuoco – tempo di polacca : Le rondo conclusif, vaguement une sonate, n'apporte aucun thème digne d'un final d'une grande symphonie. Là est le point faible. Certes le recours à des motifs de danses dont une polonaise animent un discours parfois confus. Face à cette inspiration pâlotte, une vivacité gouailleuse permet à l'orchestre de déchaîner ses forces si les musiciens bien dirigés évitent l'éparpillement indéniable de la composition. Tchaïkovski développe son mouvement central sous forme d'une fugue, un moment longuet et peu original mais qui démontre sa maîtrise définitive de l'écriture.

|

Écoute au casque ou avec des enceintes additionnelles plus que conseillée. Le son des PC, sauf exception, est vraiment une injure à la musique…

|

|

|

INFO : Pour les vidéos ci-dessous, sous réserve d'une écoute directement sur la page web de la chronique… la lecture a lieu en continu sans publicité 😃 Cool. |

Discographie

Maurice Abravanel m'a réconcilié avec cette œuvre, chaque mouvement a un charme individuel, le tout étant globalement agréable à écouter. Les différents épisodes mieux mémorisés, j'ai, d'une part exhumé des disques oubliés sur mes étagères et, exploré le catalogue disponible sur YouTube ou Deezer. Décidément, Karajan 1979 acheté il y a un bail ne m'emballe pas… tempo lent, legato un peu trop onctueux, la signature du chef autrichien, une exception dans une intégrale de très haute tenue par ailleurs. Trois idées :

En 1963, le jeune Lorin Maazel est en cours de gravure de deux intégrales : Tchaïkovski et Sibelius, les bois et les cuivres de la Philharmonie de Vienne folâtrent. Tout cela est un peu raide… mais le ton est slave, le discours acéré et bigrement volcanique… (Decca – 3/5)

En 1986, le regretté Mariss Jansons élève le niveau de l'orchestre d'Oslo au sommet et enregistre pour Chandos des intégrales des symphonies de Brahms et de Tchaïkovski qui ont fait date, mas ne se sont pas maintenues au catalogue, c'est fréquent avec ce label formidable. Le marché de l'occasion pallie cet inconvénient. J'adore cette interprétation contrastée, enflammée et très lisible et comme toujours chez Chandos, bravo pour la prise de son d'exception (Chandos – 4/5). Vidéo en complément.

Par son soutien inconditionnel au Président Poutine dans des domaines contestables, Valery Gergiev est ostracisé en occident. Oserais-je dire "à juste titre"… Tous ses contrats (Vienne, Munich, Londres, La Scala, etc…) ont été résiliés… C'est c**n pour la musique. Votre rédacteur n'alimentera pas une polémique hors sujet dans le Deblocnot… Côté musique, le maestro a confié au label LSO de l'orchestre symphonique de Londres les trois premières symphonies avec brio en 2012. Curieusement les tempos sont lents, 48 minutes. On ne peut nier que le chef ossète trouve la clé de la poésie grâce aux timbres de son bel orchestre british (LSO – 3/5).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire