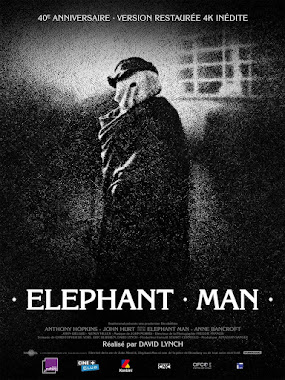

<= David Lynch

Au générique on lit BrooksFilms production. Oui, le producteur est Mel "it’s good to be the king" Brooks, qui entre deux concours de pets cinématographiques, mettait ses billes dans des projets comme FRANCES, ou LA MOUCHE de Cronenberg. Mais ce qui nous vaut d’avoir Anne Bancroft à l’écran (ah la divine femme !) madame Brooks à la ville...

Le film n’en finit pas de fasciner (ressorti au cinéma pour l’occasion, grande salle, blindée de 18-25 ans en très grande majorité) car il met le spectateur dans la même position que ceux qui se pressaient pour voir le phénomène de foire pour quelques penny : celle du voyeur.

Le personnage de John Merrick n’est d’abord qu’entre aperçu, caché dans l’ombre. Lynch nous plonge dès le premier plan dans un Londres à la Dickens, ruelles étroites, pavés humides, smog, trognes patibulaires aux quatre coins du cadre, apostrophes, hurlements, bruits industriels, usines métallurgiques, fours crépitants, rouages d'horloges mécaniques. Si ce n’est pas l’enfer, ça y ressemble. La caméra suit un type bien mis, jaquette et haut de forme, qui fait tache dans ce décor. C’est le docteur Treves, qui déambule dans ce labyrinthe de passages obscurs, s’enfonçant toujours plus profondément vers le bizarre, un labyrinthe mental aussi, car David Lynch est à la manœuvre.

Profitons-en pour rappeler ici que John Merrick a réellement existé, les prothèses que porte l’acteur John Hurt ont été faites d’après son masque mortuaire. Pour le reste, c’est l’imagination de Lynch et ses scénaristes, qui sont partis d’une réalité pour imaginer une fiction, comme Merrick regarde le clocher d’une cathédrale par sa fenêtre pour en imaginer le reste.

David Lynch ne nous

montrera Merrick au grand jour que lorsqu’il sera considéré comme

l’égal des autres (quand il prend le thé, va au théâtre), comme un

« être humain », comme il le hurlera dans cette

scène déchirante, acculé par une foule vindicative jusqu’au fond

des chiottes d’une gare. Visez comme d'un coup la caméra accélère le rythme, il y a urgence à échapper à la vindicte, superbe travelling latéral au dessus des latrines.

C’est ce qui ressort de la dispute entre le docteur Treves et son infirmière en chef Miss Mothershed (à qui on doit le seul éclat de rires de la projection, lorsqu'elle assomme Jim avec un bottin, enfin un sursis, on se libère de cette chappe de plomb) qui n’en démord pas : Merrick est toujours une attraction, médicale ou mondaine. Voit-on le médecin rechercher l’origine de ses difformités ? Non. Il s’emploie, certes, à le sortir de sa sordide condition de freak, mais l'expose pour la science, le façonne à son image. Quand Merrick demande « Pouvez-vous me guérir ? », l’autre répond direct : « Non ».

Le film est ambigu sur ce point, d’où le malaise qu’il provoque. A ce titre, la scène la plus dérangeante est pour moi celle du théâtre, Merrick en queue de pie ovationné par les spectateurs, l’onctuosité gênante de Madge Kendall, la tragédienne (Anne Bancroft), qui lui offre un tome de Shakespeare en lui disant : « Vous êtes Roméo » comme si elle était sa Juliette. Mais comme est agaçant aussi cet enthousiasme surjoué de Merrick qui s’esbaudit à tout bout de champ : « Oh comme c'est joli ! oh que je suis heureux ». Non John, tu n'es pas heureux, tu souffres abominablement, et tu le sais.

Une autre scène suscite l’émotion, celle où John Merrick est invité à prendre le thé chez Treves, bouleversé par l’accueil qui lui est réservé « jamais une aussi jolie femme ne m’avait traité avec tant de gentillesse ». Lynch inverse la donne, les moments d’émotion sont plus forts dans les moments de joie que dans le sordide.

Le seul qui peut agir sur son destin, c’est John Merrick lui-même. Au son de l’adagio de Samuel Barber (magnifique tire-larmes), la dernière scène n’est constituée que de deux plans. Un long plan fixe sur Merrick qui organise son lit pour se coucher, Lynch filme les gestes répétés, mûris, avec juste un insert sur une gravure au mur. Magie de l'image, on comprend tout. Puis un mouvement de caméra qui part de Merrick pour balayer les moments heureux de sa courte existence, la photo dédicacée de l’actrice, la maquette de la cathédrale, pour finir sur la cagoule accrochée à la patère, et son unique trou, s’en rapprocher, y pénétrer… Un dernier plan qui renvoie Merrick à sa condition, efface cette parenthèse enchantée.

David Lynch tient là, avec une économie de moyen qui force le respect, une des scènes les plus bouleversantes du cinéma. ELEPHANT MAN s’inscrit pleinement dans sa filmographie, insidieusement, lui qui a toujours filmé le trouble, le bizarre, ce qu’on cache au fond de nous, ce qu'on n'ose regarder, la monstruosité du monde, des êtres, les dessous crapuleux des rêves hollywoodiens dans MULHOLLAND DRIVE, ou d’une communauté américaine bien propre sur elle dans TWIN PEAKS.

********************

* lien vers le film FREAKS

noir & blanc - 2h05 - scope 2:35

Un film dont on ne sort pas indemne.

RépondreSupprimerJe me souviens d'ailleurs d'une salle pleine, où on aurait entendu les mouches voler. Des spectateurs trop sensibles quittant la salle avant la fin.

Et à la sortie, des visages blêmes, abasourdis. Quelques murmures et brefs commentaires, mais aucun rire...

Idem. C'est comme "Johnny s'en va en guerre", y'a des films, tu en sors muet ! Cette même semaine de 1981 et il y avait aussi au programme "Fais gaffe à la gaffe", (adaptation de la bd) dans mon cinéma de province, et avec un copain ont avait hésité entre les deux films. Pile ou face, c'est tombé sur Lynch. On se serait plus marré avec l'autre.

RépondreSupprimer"Elephant Man" avec un Anthony Hopkins dans un autre registre que "le silence des agneaux" ou même "le Bounty". tu parlais de "Johnny Got His Gun" je n'ai pas encore le courage de le revoir tellement ce film m'a marqué ! P.S : Merrick se prénomait Joseph et non John, mais cela n'empêche...quel film !!!!

RépondreSupprimerFilm vu avec ma classe, au lycée. Je n'ai aucun souvenir du retour dans l'établissement, nous devions tous être en état de sidération.

RépondreSupprimerJe n'ai jamais tenté de regarder "Johnny s'en va en guerre"... Trop sensible, ce qui peut paraître bizarre pour un amateur de film horrifique genre "la nuit des morts vivants" de Romero. Mais là , on quitte le grand guignol même génial pour l'enfer en vraie grandeur.

RépondreSupprimerJ'ai vu "Elephant Man" avec ma première chérie à la sortie en 81... On est sorti tellement bouleversé que l'on a fait des cauchemars toute le nuit... Mais oui un chef-d’œuvre comme Freaks...

J'ai un peu le même genre de réaction que toi. Les films de genre, avec plein de vilaines bêbêtes poilues, dentues, ou décharnées, c'est comme de la BD , et c'est souvent de la grosse rigolade avec second degré (ou troisième 😁). Humour noir. Cela sort totalement du cadre de la réalité.

SupprimerFilm coup de poing, et paradoxalement, avec Sailor et Lula, le plus "facile" de la filmo de Lynch, dans la mesure où on arrive suivre et comprendre tout ce qu'on voit à l'image.

RépondreSupprimerPour moi, ce qu'il a fait de mieux, parce qu'avec la durée il prend tout son temps pour te faire faire des nœuds au cerveau, c'est la série Twin Peaks, que ce soit les premiers épisodes ou la "suite" vingt cinq ans plus tard. Totalement foutraque, incompréhensible, et terriblement prenant ...