- J'entends une musique de circonstance en ce jour de vendredi saint

M'sieur Claude, c'est une messe ????

- Pas tout à fait Sonia, demain je vais parler de la Passion selon

Matthieu de Bach, c'est un oratorio chanté en allemand…

- Un opéra en somme ?

- Oui et non, seuls le Christ et l'évangéliste ont un rôle précis, un

oratorio s'appuie sur un livret inspiré du récit de la Passion dans

l'Évangile…

- Tiens… le chœur qui commence me dit quelque chose… Dans un film qui se

passe à Las Vegas je crois, bizarre comme rapprochement…

- Et oui Sonia, c'est le générique de Casino de Martin Scorsese, quand

Robert De Niro saute avec sa voiture dans un geyser de flamme, au

ralenti…

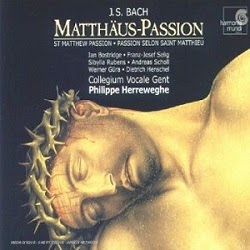

- La jaquette de l'album est effrayante, j'ai l'impression d'avoir déjà

vu ce tableau dans une revue d'art…

- C'est très possible ! Il s'agit d'un fragment du retable d’Issenheim du

peintre Matthias Grünewald, peint vers 1512. On pense à Jérôme Bosch,

glaçant, en effet…

Écrire sur un œuvre aussi importante pose de nombreux problèmes à votre

rédacteur, ne serait-ce que la peur de trahir l'esprit de la partition ou

les intentions des musiciens. Déjà, premier écueil, l'ouvrage de

Bach

dure près de 3 heures voire 4 heures dans des enregistrements anciens (Klemperer). Inutile de préciser que je ne peux qu'isoler et commenter quelques

extraits caractéristiques parmi les plus de 80 airs, récitatifs et chœurs

qui constituent ce que d'aucuns considèrent comme l'un des chefs-d'œuvre

absolus de l'humanité (option musique). Et puis les choses se compliquent

pour le choix d'un enregistrement tant l'ouvrage a été gravé par les plus

grands, soit par des ensembles modernes au début du XXème siècle,

soit,

à partir des années 60, par des ensembles baroques qui tournaient le dos à l'épaisseur romantique,

une révolution dans le style des interprétations permise par les recherches

de

Nikolaus Harnoncourt

et

Gustav Leonhardt. Et comme il fallait bien faire un choix, c'est justement le triple album

de 1989 du claveciniste et chef

d'orchestre

Gustav Leonhardt

que j'ai retenu parmi les 9 versions que je connais bien. Pour cette

occasion, le maestro dirige un ensemble baroque :

La Petite Bande

créé par en 1972 par

Sigiswald Kuijken.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jean-Sébastien Bach

n'est pas un nouveau venu dans les articles "classique" du Deblocnot. Dans

l'index, on trouve déjà des articles sur : l'Art de la fugue (mon premier article…), les

variations Goldberg,

l'Oratorio de Noël

et les célèbres

suites pour violoncelle

(Clic). La biographie et les compositions les plus essentielles de ce grand

bonhomme ont donc déjà été bien esquissées. À l'époque baroque, les

compositeurs comme

Bach

naviguent de ville en ville au gré des propositions de postes plus ou

moins prestigieux. Par ailleurs, en cette Allemagne mi catholique, mi

reformée, chaque noble "protecteur" peut imposer à son "employé" la

création d'ouvrages suivant la liturgie latine ou luthérienne en langue

allemande. Je parle des œuvres chantées. D'où l'écriture de ces

passions

sur des livrets en allemand d'un côté, et la

Messe en si

de l'autre, quintessence d'une vie de travail et conforme à l'ordinaire de

la Messe catholique.

Les fonctions les plus marquantes occupées par

Bach

se situeront à Weimar de 1708 à 1717 et surtout à

Leipzig (Cantor de Leipzig) où il travaillera de

1723 jusqu'à sa mort en

1750. Ce quart de siècle

verra la naissance des plus grands chefs-d'œuvre du compositeur : les

concertos et œuvres pour orchestre joués dans le

Café Zimmermann (le café "Procope" de Leipzig),

300 cantates pour 5 ans de liturgie (un projet fou – 200 nous sont parvenus), et les

passions

(seules les

Saint-Jean

et

Saint Matthieu

ont été redécouvertes en entier par

Mendelssohn). Les dernières années de sa vie, gagné par la cécité,

Bach

se consacrera aux recherches sur le contrepoint, en lien avec la

numérologie, comme dans

l'Art de

la fugue

(clic) et

l'Offrande Musicale.

Les temps sont durs et la protection sociale inexistante en

1750, même pour les

Bach.

Anna Magdalena, sa seconde épouse qui recopiait les partitions, et lui avait donné 13

enfants, lui survivra dix ans de manière précaire. Une légende prétend

qu'elle mendiait sur le parvis de l'église Saint-Thomas. La passion

d'Anna Magdalena…

Comme pour nombre d'ouvrages essentiels de

Bach, cette

Passion

est auréolée de mystères divers.

Bach

a dû achever la composition vers

1727. Il ne semble pas que le

maître ait reçu une commande précise pour cet oratorio qui sera créé le 11 avril 1727, sans doute le

vendredi saint, dans l'église

Saint-Thomas de Leipzig. Elle

sera rejouée plusieurs fois, mais fort mal accueillie par un public

luthérien intégriste qui accepte mal cette théâtralité de la composition

en regard du respect absolu dû aux textes sacrés. Cela explique qu'après

la mort de

Bach, en 1750, la partition

finira au fond d'un placard jusqu'en

1829, date à laquelle le

jeune

Felix Mendelssohn

redécouvre, émerveillé, le chef d'œuvre et permet sa renaissance à travers

des adaptations données en concert. Le jeune compositeur sera très

influencé par la structure de la partition lors de l'écrire de ses propres

oratorios :

Paulus

et

Elias.

Comme pour nombre d'ouvrages essentiels de

Bach, cette

Passion

est auréolée de mystères divers.

Bach

a dû achever la composition vers

1727. Il ne semble pas que le

maître ait reçu une commande précise pour cet oratorio qui sera créé le 11 avril 1727, sans doute le

vendredi saint, dans l'église

Saint-Thomas de Leipzig. Elle

sera rejouée plusieurs fois, mais fort mal accueillie par un public

luthérien intégriste qui accepte mal cette théâtralité de la composition

en regard du respect absolu dû aux textes sacrés. Cela explique qu'après

la mort de

Bach, en 1750, la partition

finira au fond d'un placard jusqu'en

1829, date à laquelle le

jeune

Felix Mendelssohn

redécouvre, émerveillé, le chef d'œuvre et permet sa renaissance à travers

des adaptations données en concert. Le jeune compositeur sera très

influencé par la structure de la partition lors de l'écrire de ses propres

oratorios :

Paulus

et

Elias.

Comme pour nombre d'ouvrages essentiels de

Bach, cette

Passion

est auréolée de mystères divers.

Bach

a dû achever la composition vers

1727. Il ne semble pas que le

maître ait reçu une commande précise pour cet oratorio qui sera créé le 11 avril 1727, sans doute le

vendredi saint, dans l'église

Saint-Thomas de Leipzig. Elle

sera rejouée plusieurs fois, mais fort mal accueillie par un public

luthérien intégriste qui accepte mal cette théâtralité de la composition

en regard du respect absolu dû aux textes sacrés. Cela explique qu'après

la mort de

Bach, en 1750, la partition

finira au fond d'un placard jusqu'en

1829, date à laquelle le

jeune

Felix Mendelssohn

redécouvre, émerveillé, le chef d'œuvre et permet sa renaissance à travers

des adaptations données en concert. Le jeune compositeur sera très

influencé par la structure de la partition lors de l'écrire de ses propres

oratorios :

Paulus

et

Elias.

Comme pour nombre d'ouvrages essentiels de

Bach, cette

Passion

est auréolée de mystères divers.

Bach

a dû achever la composition vers

1727. Il ne semble pas que le

maître ait reçu une commande précise pour cet oratorio qui sera créé le 11 avril 1727, sans doute le

vendredi saint, dans l'église

Saint-Thomas de Leipzig. Elle

sera rejouée plusieurs fois, mais fort mal accueillie par un public

luthérien intégriste qui accepte mal cette théâtralité de la composition

en regard du respect absolu dû aux textes sacrés. Cela explique qu'après

la mort de

Bach, en 1750, la partition

finira au fond d'un placard jusqu'en

1829, date à laquelle le

jeune

Felix Mendelssohn

redécouvre, émerveillé, le chef d'œuvre et permet sa renaissance à travers

des adaptations données en concert. Le jeune compositeur sera très

influencé par la structure de la partition lors de l'écrire de ses propres

oratorios :

Paulus

et

Elias.

Le livret alterne les textes de l'Évangile, à savoir les récitatifs du

narrateur (l'évangéliste) et les paroles du Christ,

avec des airs et des chœurs qui traduisent de manière plus lyrique les

interventions de la

foule pendant le chemin de

croix, et les prières des

croyants. Lors de la

rédaction de l'article sur

l'art de la fugue, j’avais insisté sur l'intérêt que portait

Bach

à la numérologie et à la géométrie à travers ses compositions. La

Passion selon Sant Matthieu

est organisée… disons comme un arbre de décision ou encore comme les

branches d'un organigramme d'entreprise (1 chef, 2 sous-chefs, 4

sous-sous-chefs… etc.). Il y a une symétrie rigoureuse dans la répartition

arborescente des récitatifs, airs et chœurs et dans le choix des

tonalités. Il en résulte une très grande variété dans les enchaînements et

une perfection de l’architecture "en arche" ; et on ne peut nier que

Bach

pensait à une tragédie grecque face à son écritoire.

Bach

ne pouvait pas proposer au courant

piétiste de Leipzig une œuvre

théâtrale avec mise en scène, personnages et figurants. On s'en doute. Il

contourne le problème en faisant chanter les textes par au moins 6

solistes différents, deux chœurs (adultes et garçons) et fait jouer deux

orchestres. Pendant près de trois heures on ne s'ennuie pas une seconde

(enfin si on aime…) grâce à ces idées de génie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il n'est pas interdit de penser qu'en cette année 1989 Gustav Leonhardt

ait médité et mûri depuis près de quarante ans cet enregistrement sur

instruments d'époque. Un projet qui respecterait aussi les règles

d'authenticité vocale. Un travail ardu destiné à nous faire redécouvrir la

Passion

telle qu'on pouvait l'entendre à

Leipzig

260 ans plus tôt. Lors de sa disparition en 2012,

j'avais déjà dressé un portait de cet immense musicien, claveciniste,

organiste, chef d'orchestre, et complice de

Nikolaus Harnoncourt

et du jeune

Philippe Herreweghe

dans la redécouverte du style baroque (CLIC).

Gustav Leonhardt

avait participé à la gravure de l'intégrale des cantates de

Bach

en compagnie de ces pionniers dans les décennies précédentes.

Pour cet enregistrement, Gustav Leonhardt

revient aux fondamentaux les plus radicaux du XVIIème siècle :

la distribution vocale est exclusivement masculine. Ce n'est en

aucun cas de la misogynie mais de la musicologie, un retour aux sources

avec des timbres vocaux en vigueur à l'époque. Les

sopranos ne sont pas des

femmes mais des garçons choisis parmi les meilleurs petits chanteurs du

Tölzer Knabenchor, et l'un des altos solistes,

David Cordier, est un jeune chanteur du

King's College

de

Cambridge

(il fait actuellement une carrière internationale de contre-ténor).

Pour les deux rôles principaux,

Leonhardt

fait appel à deux spécialistes qui ont déjà chanté et enregistré un nombre

incalculable de fois la

Passion selon Saint-Matthieu. La basse néerlandaise

Max Van Egmond

dans le rôle du Christ et le

ténor allemand

Christoph Prégardien

pour camper l'évangéliste.

Dans la distribution, on rencontre également le

contre-ténor

René Jacobs. Bref, n'en jetez plus…

Nota

: pour rassurer les ultras de la lutte contre le sexisme, je précise que

de nombreuses instrumentistes du beau sexe sont présentes dans l'orchestre

la Petite Bande, bien évidement.

Leonhardt

recourt à un effectif choral et instrumental très équilibré (40-50

exécutants max). C'est un juste milieu entre les versions anciennes

romantiques mais parfois boursouflées, et les exécutions chiches avec une

poignée de chanteurs… On sait que Bach

se plaignait de ne pas disposer d'un nombre suffisant de musiciens.

Dire que cette parution discographique était attendue par les mélomanes

fans de cette

Passion est un euphémisme. Ils ne furent pas déçus ! Le mieux est d'écouter et

d'apprécier quelques extraits. Les N° correspondent au découpage sur

Deezer puis aux plages sur les 3 CD.

N° 1 Chœur - Plage 1 CD 1:

"Kommt…"

:

L'ouverture, haletante, oppressante, nous invite d'emblée à partager le

tourment de la passion. Le rythme imposé par

Leonhardt

est régulier, un cœur bat dans cette ouverture. La respiration inquiète

simulée par les cordes et le chant des bois naturels ne suggèrent ni

détresse, ni angoisse désespérée. La conception de

Gustav

Leonhardt

sera emplie de lumière. L'orgue positif apporte ses rayons de clarté

sonore. Clarté pertinente, même si

le texte est une lamentation

; et d'ailleurs le chef fait articuler presque avec allégresse ses

chanteurs. Il souligne ainsi que le chemin de croix et la mort du Christ,

dans l'esprit de

Bach, doivent avoir lieu pour que "s'accomplissent les écritures" et

que la rédemption nous atteigne. Le musicien n'apporte aucune fioriture

mais propose un flot d'une belle musicalité et les voix sont d'une rare

expressivité. Le chant des gamins est très audibles… bref, la

perfection.

N° 6 Air pour Alto – Plage 6 CD 1 :

"Du lieber heiland du" :

Cet air évoque le récit du versement d'un parfum rare sur la tête du

Christ par une femme.

René Jacobs

chante avec douceur et sérénité ce passage de louange, l'un des derniers

airs radieux alors que le drame se profile. La voix est souple, les

ornementations discrètes, le continuo avec la flûte solo aérienne

accompagne d'un bel éclat le chant du contre-ténor. (René Jacobs vient d'enregistrer sa propre vision de la passion ; je ne la connais

pas, une réussite majeure d'après la presse.)

N° 8 Air pour soprano – Plage 8 CD 1

: "Blutt Mur" :

Cet air commente la trahison de Jésus par Judas pour 30 deniers. Il est chanté par un jeune soprano du chœur

d'enfants. J'ai toujours des craintes quant à la justesse de la ligne de

chant avec les gosses. Cet air est un miracle. Avec un tempo vif, la ligne

mélodique déploie un sentiment de colère. Le jeune chanteur rythme avec

vigueur et vaillance son chant. Ses aigus séraphiques, sans écueils ni

saturation, accentue l’indignation du propos. Le continuo ne couvre jamais

la voix. En dirigeant ainsi le jeune soprano, Gustav

Leonhardt

gagne un pari réputé impossible.

N° 27a Duo pour soprano et alto + Choeur – Plage 27 CD 1

: "So ist mein Jesus…" :

Une des pages les plus surprenantes de l'ouvrage. Ce passage intervient

pour commenter l'arrestation du Christ. Il débute par un duo

soprano-contralto (René Jacobs) et s'achèvent par un chœur rageur sensé illustrer la colère des

disciples opposés à l'arrestation. Le discours musical est de fait assez

complexe, voire chargé.

Gustav

Leonhardt

assure une belle lisibilité entre les voix des solistes puis celles du

chœur. Les traits violents de l'orchestre évitent tout pathos. Ce qui fait

toujours merveille dans cette gravure est l'équilibre entre les voix et le

ou les orchestres, l'absence de confusion, la présence discrète mais nette

de l'orgue…

N° 41a Air pour alto – Plage 10 CD 2

: "Erbarme dich…"

:

Cet air commente le reniement de Pierre. Il commence par une mélopée des

cordes avec un émouvant solo du violon.

René jacobs

est, comme dans la plupart des airs pour alto qu'il assume, au sommet de

son art. Il s'affranchit de la tristesse affectée que l'on entend parfois.

Il chante un Pierre regrettant amèrement, moins son reniement, que son

manque de courage et de fidélité. Dans ce très bel air, le contralto

apporte une sincérité réelle à cette confession nostalgique.

Avant d'écrire ces quelques mots sur l'air N° 41, j'ai laissé de côté

une diversité inouïe d'airs et récitatifs pour basse, ténors, etc… sans

compter des combinaisons entre le chœur et les solistes. Dans cet

enregistrement, le phrasé des chanteurs est toujours excellent. Le ton

expressif et délié correspond bien à l'esprit du texte. Je m'aperçois

que je n'ai encore rien dit sur les rôles principaux.

Christoph Prégardien

donne une vie intense et habitée à l'évangéliste. Tous ses récitatifs

sont très articulés et animés. Le Christ de

Max van Egmond

répond au double impératif de la résignation face au sacrifice et de

l'humanité. La voix est chaleureuse et ne trahit jamais une dérive vers

l'affectation possible pour un personnage d'essence divine. À noter la

délicatesse de l'air

N° 49 (20-CD2) pour soprano

accompagné d'un jeu subtil du basson, du hautbois et d'une flûte à

bec…

N° 65 Air pour Basse – Plage 13 CD 3

: "Mache dich"

C'est l'un des plus beaux et des plus longs airs pour basse. Ici la voix

est accompagnée par une profusion orchestrale que l'on retrouve dans les

concertos les plus riches de

Bach. Curieusement, c'est musicalement plus vivant et coloré que dans bien

des ouvrages religieux ultérieurs, de

Mozart à

Brahms...

N°67 & 68 : récitatif de quatre solistes et chœur, puis chœur

conclusif plage 15 et 16 CD 3

:

Encore une trouvaille tout à fait inhabituelle : quatre solistes (Basse,

Ténor, Alto, soprano – tessiture descendante) chante un à un et en

alternance avec une réponse du chœur un ultime verset d'adieu au Sauveur.

Aucun chanteur ne fait preuve d'hédonisme, nous ne sommes pas dans un

opéra mais dans l'un des passages les plus intimes, un passage qui conduit

au célèbre chœur final (entendu par Sonia dans Casino). Fidèle à

son souci de grande simplicité,

Gustav

Leonhardt

conduit son ensemble de deux chœurs, de la maîtrise et de deux orchestres

avec une stricte rigueur, dans une priante douceur, en ciselant chaque

phrase.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il serait inepte de tenter d'établir une discographie définitive de la

passion selon Saint Matthieu

de

Bach. On y rencontre souvent l'excellence et quelques petits points faibles

inévitables dans un ouvrage aussi ambitieux qui réunit 6-7 solistes et

plus, deux chœurs et deux orchestres, sans compter la variété de

conceptions imaginables de la part des chefs. Certaines versions anciennes

(1930-40) ont souvent mal vieilli par leur lourdeur romantique (Mengelberg et même

Furtwängler…).

En 1962,

Otto klemperer, d'origine juive, mais s'étant converti au catholicisme pour entrer dans

l'univers de

Bach, réunit le plateau de chanteurs du siècle :

Peter Pears

en évangéliste et

Dietrich

Fischer Dieskau

en Jésus Christ. À leurs cotés,

Elisabeth Schwarzkopf,

Christa Ludwig,

Nicolai Gedda

et

Walter Berry. Un enregistrement avec le

Philharmonia

qui reste une légende pour les amateurs de grandes voix. Hélas, le

vieux maître, en étirant le discours pendant près de 4 heures avec une

direction sulpicienne, passe à coté du thème du sacrifice et de la

rédemption, et nous inflige une céleste tragédie wagnérienne qui lorgne

vers

Parsifal. (EMI – 4,5/6).

Avec un plateau de chanteurs aussi investi et le

Concertgebouw d'Amsterdam,

Eugen

Jochum

apporte plus de ferveur et de majesté à son enregistrement pour

Philips en

1965. Spirituellement sublime

(pas surprenant), mais les 3 CD sont difficiles à trouver et le son un peu

feutré (Philips – 5/6).

À mon humble avis, la gravure mono de

1950 d'Hermann Scherchen

à Vienne reste le modèle de

la transition entre les versions à l'ancienne et celles de l'école

baroque. J'avais déjà parlé de ce chef qui comprenait plus qu'un autre la

magie, la numérologie, et les secrets de la polyphonie de

Bach. Avec des effectifs réduits et les chanteurs géniaux de cette époque,

Scherchen

redécouvre les tensions poignantes et métaphysiques oubliées et prépare

ainsi l'arrivée des baroqueux. Le son mono remasterisé est parfait. Les rééditions sont hélas chaotiques (Millennium Classics

- 6+/6).

Curiosité

: en 1992,

Christoph Spering

a enregistré la version établie par

Mendelssohn

et jouée en 1841 avec des coupures. C'est réservé aux passionnés de

l'œuvre dans mon genre. Je vous ai épargné la jaquette qui représente… un

fauteuil style Ikea ?!?!?!?! (Naïve

- 4/6). Oh et puis si, je craque pour détendre le propos... Quelqu’un

peut-il m'expliquer le rapport avec le sujet ?

Autre merveille (il y a un consensus), l'entreprise de

Paul McCreesh

en 2003 consiste, à partir de

travaux des musicologues Joshua Rifkin et

Andrew Parrott, à recourir à des effectifs minimalistes. Chaque chœur est chanté par un

quatuor de voix, une par tessiture. Les airs sont chantés par six

chanteurs, solistes un à un, mais aussi éléments du double chœur réduit

ainsi à 2x4 chanteurs. La conséquence : une intelligibilité du texte

remarquable. Les tempos sont rapides. Le jeu entre les instruments

surprend par l'intimisme douloureux qui se dégage. Déroutant au départ,

Paul McCreesh

offre une relecture où le moindre risque d'emphase mystique a totalement

disparu ! Un thriller liturgique magnifié par le

Gabrielli Consort et 8 chanteurs d'exception dont

Magdalena Kozena (Archiv - 6+/6).

Je ne peux faire l'impasse sur les deux enregistrements de

Philippe Herreweghe, grand chef de chœur (formé à l'école de

Harnoncourt

et

Leonhardt) et chef scrupuleux. Le second enregistrement de

1999 surpasse à mon sens le

premier par sa ferveur dramatique et une lisibilité des voix excellente.

La prise de son est splendide. C'est une alternative à la conception

exclusivement "masculine" de

Leonhardt. Le chef belge adopte avec le

chœur (mixte)

et l'orchestre du Collegium Vocale

un staccato et une articulation qui éclaircit le flot sonore. Point noir :

le Jésus par trop prophétique

et outré de la basse

Franz-Josef Selig. On aurait préféré

Peter Kooy, complice habituel de

Herreweghe dans les cantates. (Harmonia Mundi

- 5/6).

Il faudrait citer

Harnoncourt

chez

Teldec,

Rilling,

Richter… Comme l'écrivait un critique : rarement un nouvel enregistrement se

révèle inutile. Il complète le patrimoine…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 Vidéos

: les deux parties de la

Passion selon Saint-Matthieu dans l'enregistrement

d'Hermann Scherchen

de 1950.

Bach

au tournant de l'ère romantique et de la révolution baroque. Cette vidéo a

été réalisée avec le plus de soins possibles à partir de vinyles… ; soyez

indulgent. (Le report en numérique sur CD est lui, miraculeux.) Un concert

de Gustav Leonhardt. Puis un concert de

Philippe Herreweghe

à Cologne avec le

Collegium Vocale de Gent.

Christophe Prégardien

chante l'Évangéliste.

Un modeste apport venu du fond des alpages chablaisiens

RépondreSupprimerClaude TOON semble ne pas connaître une version récente

et à mon avis remarquable

par René JACOBS

avec le RIAS KAMERCHOR

et l'académie für Alte musik Berlin

chez Harmonia Mundi

Mais bien sur Gustav Leonhardt reste la réincarnation de BACH

et pas seulement au cinéma (le BACH film)

Bon, je retourne brouter l'herbe encore rare

signé : BIDULE (mouton de Bernex)

Cher Bidule !

RépondreSupprimerLisez avec plus d'attention mais articles fort complet. J'ai écrit à la fin du paragraphe consacré à l'air d'alto (N°6) :

"(René Jacobs vient d'enregistrer sa propre vision de la passion ; je ne la connais pas, une réussite majeure d'après la presse.)"

Hors, j'avais écrit la semaine passée cette chronique, et un ami m'a prêté samedi ce disque Jacobs.

En deux mots :

- Prise de son magnifique, pour moi, c'est important...

- Couleurs de l'orchestre idem, Théorbe bien venu

- Soprano qui, hélas, chante ses airs comme dans une opérette du XIXème siècle !?!? Jolie voix cela dit.

- Esprit général qui fait penser à l'oratorio de Noël. Après tout, pourquoi pas, joie et espoir de la résurrection et de la rédemption sont des leitmotiv. Mias c'est quand même une "Passion" à l'origine :o)

En résumé : comme j'ai également écrit : aucune version n'est inutile, cette version Jacobs en particulier qui tourne définitivement le dos à des affres sulpiciens d'avant Vatican II.... (heuuu, c'est vrai que c'est une œuvre luthérienne, mais on comprendra...) Note perso : 5/6

Merci à toi cher génie des alpages

béee !!!

SupprimerIl semble bien que la Passion selon Saint Matthieu ait été donnée pour la 1ere fois en 1727, et non pas 1729. Dans deux ans, ce sera d'ailleurs le tricentenaire de sa création. Depuis 2014 et la publication de cet article bien intéressant pour un passionné de cette œuvre, et aussi de la Passion selon Saint Jean qui est différente, mais qui n'a rien à lui envier d'un point de vue qualitatif, bien des versions de cette sublime Passion ont été enregistrées, ce qui fait qu'aujourd'hui, le choix des bonnes versions est assez vaste.

SupprimerUn coup de cœur pour moi, la version de l’Ensemble Pygmalion et son chef Raphaël Pichon.

Juste sublime!

Oui en effet, le 11 avril 1727 d'après un site Web. Je vais modifier le texte...

SupprimerMerci pour ce commentaire... J'en profite pour mettre à jour les vidéos et tenter la version de Raphaël Pichon.