Ça donnera HENRY, PORTAIT D'UN SERIAL KILLER, que j’avais vu à sa sortie au cinéma**, on ne s’en remet

pas facilement. Faut dire qu’à l’époque, les films de tueurs en série étaient

plutôt rares, même si la même année sortait LE SIXIÈME SENS de Michael Mann

(avec déjà le personnage d’Hannibal Lecter). Mais les classiques du genre LE

SILENCE DES AGNEAUX, ZODIAC, SEVEN sont venus après. Le tueur en série était

jusqu’ici relégué aux films d’horreur de Craven, Hooper ou

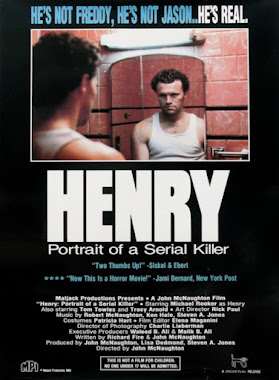

Carpenter, comme HALLOWEEN [ clic vers l'article]. D’ailleurs regardez l'accroche sur l'affiche du film : "He's not Freddy, he's not Jason, he's real". Allusion aux personnages de Freddy Krueger (« Les Griffes de la nuit ») et Jason Voorhees (« Vendredi 13 »). Sauf qu'avec ce cher Henry, on passe du slasher-movie pour drive-in avec pop-corn et p'tite copine à peloter dans le noir, au film arty et très malaisant.

L’entame est éprouvante. Une succession

d’images de femmes assassinées, filmées en gros plans puis décadrées en zoom arrière. Le zoom optique sera la figure de style de ce film. Puis on voit en gros plan un mégot qu'on écrase dans une soucoupe à café. L'image s'élargit et montre un homme (Henry) qui finit son kawa, peinard, le devoir accompli. On comprend tout de suite qu'on a affaire au tueur. Le fait de juxtaposer ces deux images dézoomées à l'identique fait le lien entre les cadavres et l'auteur présumé : il écrase ses mégots comme les femmes qu’il

croise au hasard. On enchaîne toujours sur le même mode avec les gérants de la cafétéria trucidés,

une femme désarticulée dans sa salle de bain, un tesson de bouteille

enfoncée dans la gorge, une autre qui flotte dans l’eau.

L’entame est éprouvante. Une succession

d’images de femmes assassinées, filmées en gros plans puis décadrées en zoom arrière. Le zoom optique sera la figure de style de ce film. Puis on voit en gros plan un mégot qu'on écrase dans une soucoupe à café. L'image s'élargit et montre un homme (Henry) qui finit son kawa, peinard, le devoir accompli. On comprend tout de suite qu'on a affaire au tueur. Le fait de juxtaposer ces deux images dézoomées à l'identique fait le lien entre les cadavres et l'auteur présumé : il écrase ses mégots comme les femmes qu’il

croise au hasard. On enchaîne toujours sur le même mode avec les gérants de la cafétéria trucidés,

une femme désarticulée dans sa salle de bain, un tesson de bouteille

enfoncée dans la gorge, une autre qui flotte dans l’eau.

Au début, on ne voit pas les meurtres. John McNaughton utilise des ellipses. Henry, en maraude, fait monter en voiture une jeune auto-stoppeuse qui porte un étui à guitare. Fondu au noir. Dans le plan suivant, Henry rentre chez lui un étui de guitare à la main, et on comprend ce qu'il s'est passé. Henry habite un petit appartement qu’il partage avec

son pote Ottis, ex-taulard, qui sera rejoint par sa sœur Becky.

Au début, on ne voit pas les meurtres. John McNaughton utilise des ellipses. Henry, en maraude, fait monter en voiture une jeune auto-stoppeuse qui porte un étui à guitare. Fondu au noir. Dans le plan suivant, Henry rentre chez lui un étui de guitare à la main, et on comprend ce qu'il s'est passé. Henry habite un petit appartement qu’il partage avec

son pote Ottis, ex-taulard, qui sera rejoint par sa sœur Becky.

Ottis est en probation, bosse dans une station-service, et deale de l’herbe au lycée du coin. Henry démarche à domicile l'installation d'extincteurs. On le voit sur un trottoir regarder à droite et à gauche avant de sonner et entrer dans une maison. Le plan suivant montre la propriétaire des lieux déshabillée sur son canapé, un fil électrique serré autour du cou, des marques de cigarettes sur le corps. Il n'y a aucun dialogue, c'est uniquement par le montage des plans que l'on comprend la situation. Et résonne le thème musicale, sordide, qui ponctuera le film.

Le lieu de vie (sic) d'Henry est la cuisine de son appartement. Le dispositif est très rustique, dû à l'étroitesse du décor (réel), on est typiquement dans un film art et essai à la Jim Jarmush, d'inspiration européenne. Le budget était de 100 000 dollars, la pellicule est certainement du Super 16 mm, un peu granuleuse, format 1.33. Les séquences extérieures sont filmées à la volée, sans autorisation, à la Godard. Lorsque Becky se promène dans la rue et achète un journal dans un kiosque, la caméra est planquée sur le trottoir opposé, et on voit le marchand qui repère le dispositif.

Becky est curieuse d’en savoir plus sur Henry, elle parvient à lui faire raconter son

histoire, sordide. Père alcoolique, absent, mère prostituée, qui l’habillait en

fille, le cognait s’il ne la regarder pas se faire baiser par ses clients.

Puis cette réplique : « Et le jour de mes 14 ans, j’ai tué ma mère ».

Becky est curieuse d’en savoir plus sur Henry, elle parvient à lui faire raconter son

histoire, sordide. Père alcoolique, absent, mère prostituée, qui l’habillait en

fille, le cognait s’il ne la regarder pas se faire baiser par ses clients.

Puis cette réplique : « Et le jour de mes 14 ans, j’ai tué ma mère ».

La monstruosité de la scène tient beaucoup à l’acteur

Michael Rooker (MISSISSIPPI BURNING, JFK) dont le

regard au fur à mesure de son récit se voile de violence et de folie ravalée. Mais

ce qui est troublant, c’est qu’on ne lit pas l’effroi dans les yeux de Becky,

mais de la compréhension, de la pitié. Elle lui avoue avoir été violée par son père. Becky se sent paradoxalement en

sécurité avec lui, d’autant plus que son frère Ottis lui colle des mains au

cul, et essaiera plus tard de la violer. Ce qui est dérangeant dans ce film, c'est qu'Ottis en est vraiment le personnage

répugnant alors que c'est Henry le tueur.

John McNaughton s’est inspiré du parcours criminel de Henry Lee

Lucas dans les années 50-70, psychopathe et affabulateur qui

revendiquait des centaines de meurtres avec son complice et amant Ottis

Toole. La police a pu prouver qu’il avait sérieusement

gonflé son macabre palmarès.

John McNaughton s’est inspiré du parcours criminel de Henry Lee

Lucas dans les années 50-70, psychopathe et affabulateur qui

revendiquait des centaines de meurtres avec son complice et amant Ottis

Toole. La police a pu prouver qu’il avait sérieusement

gonflé son macabre palmarès.

Ce qui fait de HENRY un spectacle glaçant, c’est que John McNaughton ne donne aucune explication, aucune justification psychologique (hormis l’aveu de la cuisine), il additionne les séquences, froidement, cliniquement, et fait très clairement appel au voyeurisme du spectateur. D’où l’utilisation du zoom optique. A la différence du travelling où la caméra se déplace vers un point donné, le zoom grossit l’image, qui vient à nous, grossit, on voit mieux les détails... Comme dans cette scène clé, où Henry et Ottis chargent deux putes dans leur voiture.

Zoom avant vers la voiture garée dans une ruelle sombre, les deux mecs pelotent leur fille, Henry pète un câble, ça dégénère. Ottis est d’abord

horrifié, puis jubile, se prend au jeu. Henry comprend qu'il vient de trouver un partenaire, un disciple. Il le déniaise en lui désignant une victime au hasard, Ottis éclate de rire en tirant au pistolet sur

un mec.

Zoom avant vers la voiture garée dans une ruelle sombre, les deux mecs pelotent leur fille, Henry pète un câble, ça dégénère. Ottis est d’abord

horrifié, puis jubile, se prend au jeu. Henry comprend qu'il vient de trouver un partenaire, un disciple. Il le déniaise en lui désignant une victime au hasard, Ottis éclate de rire en tirant au pistolet sur

un mec.

Chez un revendeur de hi-fi, Ottis et Henry récupèrent une caméra VHS. Ils filmeront désormais leurs meurtres. Dans la scène de l’agression d’une famille, l’image qu’on voit est en réalité celle qu’Henry est en train de filmer. On le distingue dans un miroir caméra en main. Quand le mari veut s’enfuir, il pose la caméra pour le rattraper, le cadre devient oblique. La scène fait penser à celle d’ORANGE MECANIQUE, chez l’écrivain dont la femme est violée. Kubrick qui lui avait les moyens de se payer des rails de travelling, utilisait pourtant souvent le zoom, pour les mêmes raisons. Ottis se repassera les images sur sa télé, histoire de jouir un peu plus de leur snuff-movie fabriqué maison.

Une mise en abîme qui éclaire et interroge le voyeurisme du spectateur, qui regarde sur son écran un type qui se regarde à l'écran en train de violer une femme.

Henry est un animal à sang-froid,

à la fois réfléchi et imprévisible dans ses choix. Il peut tuer comme il peut épargner une potentielle victime. Voir la scène où il sort acheter des clopes et croise une femme qui

promène son chien. Ou son instinct de tueur lui met-il la puce à l'oreille sur ce qui est en train de se passer, à l'appartement, pendant son absence ? Ottis est comme un gamin avec son nouveau jouet, il découvre l'impunité, tout est permis, il s’enferme dans une spirale de

violence, de jouissance.

Henry est un animal à sang-froid,

à la fois réfléchi et imprévisible dans ses choix. Il peut tuer comme il peut épargner une potentielle victime. Voir la scène où il sort acheter des clopes et croise une femme qui

promène son chien. Ou son instinct de tueur lui met-il la puce à l'oreille sur ce qui est en train de se passer, à l'appartement, pendant son absence ? Ottis est comme un gamin avec son nouveau jouet, il découvre l'impunité, tout est permis, il s’enferme dans une spirale de

violence, de jouissance.

On entrevoit une issue heureuse (façon de parler) dans la longue scène en voiture avec Becky, là encore dispositif classique du film indépendant. Le couple semble commencer une nouvelle vie. C’est oublier qu’Henry est un prédateur qui a le meurtre dans son ADN. Le dernier plan fait encore appel au zoom. Henry arrête sa voiture au bord d'une route, dépose un gros sac, redémarre. Un zoom avant très lent recadre le sac, on y distingue des taches de sang. On ne se refait pas.

HENRY, PORTRAIT D’UN SERIAL KILLER est devenu culte, un film abominable car justement il ne cherche pas à effrayer. John McNaughton n’a recours à aucun truc qu’on voit dans les slashers, il ne cherche pas à faire peur, ni à entretenir un suspens. Il n'y a ni héros ni victimes à sauver, personne à qui s’identifier. Le format carré renforce l’aspect oppressant, pas moyen de s’échapper, de regarder ailleurs.

** Tourné en 1986, interdit de salle aux USA car classé X, le film ne sortira en France qu’en 1991, et sera essentiellement un succès de vidéo-club.

En 1996, sort HENRY, PORTRAIT D'UN SERIAL KILLER 2, une suite réalisée par Chuck Parello, probablement surfant sur le succès du premier, que je n’ai pas vu.

Couleur - 1h20 - format 1:1.33

Grand film, tu emploies quelque part le mot qui selon moi le résume le mieux : glaçant ...

RépondreSupprimerT'as l'impression de voir un type qui se lève tous les matins pour aller faire un boulot inintéressant, juste parce qu'il faut bien manger.

Qui est pas motivé, qui a pas de vie sociale, qui se fout de tout, mais qui va au taf tous les jours ...

Harry, son job, c'est de tuer au hasard ...

Et pas de commentaire, d'analyse psychologique à deux balles ... il a vécu l'enfer minot, et maintenant il envoie les autres en enfer ...

Indistinctement et sans se poser de questions ...

Dans le même genre, y'a les deux docs (je crois par le même type) sur Aileen Wuormos, vraie serial killeuse ... Aucun sentiment envers ses victimes, elle s'apitoie à peine un peu sur son sort à elle, continue à se maquiller en prison comme si elle allait tapiner et buter le type qui était avec elle ... Et là c'est pas du cinéma ...