On ne m'accusera pas de ne pas soutenir la profession... Aujourd'hui deux films, des thèmes assez proches, donc double chronique :

Après des films quasiment tous réussis ou mieux encore, qui débordaient

de noirceur et de violence, Jacques Audiard vire à 180° et propose une chronique

sentimentale, filmée dans le XIIIè arrondissement de Paris, où il a grandi,

dans le quartier chinois des Olympiades. D’où le titre. Dans un très beau noir

et blanc qui renvoie à la Nouvelle Vague devenue au fil des décennies, en filigrane, un genre en soi (voir la deuxième chronique) Jacques Audiard filme

les chassés-croisés amoureux et sexuels de trois personnages, plus une.

Après des films quasiment tous réussis ou mieux encore, qui débordaient

de noirceur et de violence, Jacques Audiard vire à 180° et propose une chronique

sentimentale, filmée dans le XIIIè arrondissement de Paris, où il a grandi,

dans le quartier chinois des Olympiades. D’où le titre. Dans un très beau noir

et blanc qui renvoie à la Nouvelle Vague devenue au fil des décennies, en filigrane, un genre en soi (voir la deuxième chronique) Jacques Audiard filme

les chassés-croisés amoureux et sexuels de trois personnages, plus une.

Il y a Émilie en recherche d’une colocataire pour partager son loyer. C’est Camille qui répond à l’annonce. Mais Camille est un homme, un prof, beau gosse qu’Émilie mettra immédiatement dans son pieux. Quinze jours de baise intensive, mais hein, on n’est pas en couple, juste colloc. C’est drôle et sexy (ce premier plan où Émilie chantonne dans un micro, toute nue, donne le ton) mais la situation devient complexe, et Camille préfère en rester là.

Entre

en scène Nora, trentaine provinciale qui reprend des études à la Fac de Tolbiac.

Le film gagne soudain en rythme à son arrivée, effervescence des amphis, des fiesta. Nora, sur un

quiproquo, est victime d’un cyber harcèlement. Parce qu’elle porte une perruque

lors d’une fête étudiante, elle est prise pour une autre, Amber, qui vend ses charmes

dans des sex-cam. Nora quitte la fac, prend un boulot dans une agence

immobilière dirigée par… Camille, qui entre temps s’est pris une année

sabbatique pour préparer son doctorat.

Entre

en scène Nora, trentaine provinciale qui reprend des études à la Fac de Tolbiac.

Le film gagne soudain en rythme à son arrivée, effervescence des amphis, des fiesta. Nora, sur un

quiproquo, est victime d’un cyber harcèlement. Parce qu’elle porte une perruque

lors d’une fête étudiante, elle est prise pour une autre, Amber, qui vend ses charmes

dans des sex-cam. Nora quitte la fac, prend un boulot dans une agence

immobilière dirigée par… Camille, qui entre temps s’est pris une année

sabbatique pour préparer son doctorat.

Camille, Nora, Émilie sont trois personnages éduqués, cultivés, mais paumés sentimentalement. Nora cherche à rentrer en contact avec la mystérieuse Amber, pour percer son secret, comprendre sa vie de travailleuse du sexe, leur relation à distance est très belle, ambiguë (« laisse ton ordi ouvert, si je me réveille cette nuit, je te regarderai dormir ») et le choc de leur rencontre se traduit en image par un évanouissement au Parc Montsouris, comme Fanny Ardant dans le parking de LA FEMME D’A COTE, auquel on songe un peu.

Il y

a aussi du Godard des 60’s dans cette capacité à capter l’époque, Audiard infuse

dans son film qu’autres thèmes contemporains, ce malaise d’une génération, les relations amoureuses, les p’tits boulots, les réseaux sociaux, la communication par écrans interposés. De petits éléments sociologiques qui tapissent le fond de l'intrigue, à l'origine trois nouvelles en bédé. Le dernier plan est d'ailleurs celui d'un interphone dans le quel on vient de s'y dire « je t'aime ». et ironie, avant d'aller à un enterrement ! Il y a aussi un peu la famille, une grand mère mourante, les scènes avec Camille, son père, sa jeune sœur, très réussies,

comme les scènes de sexe qui sonnent vraies, crues et pudiques à la fois.

Il y

a aussi du Godard des 60’s dans cette capacité à capter l’époque, Audiard infuse

dans son film qu’autres thèmes contemporains, ce malaise d’une génération, les relations amoureuses, les p’tits boulots, les réseaux sociaux, la communication par écrans interposés. De petits éléments sociologiques qui tapissent le fond de l'intrigue, à l'origine trois nouvelles en bédé. Le dernier plan est d'ailleurs celui d'un interphone dans le quel on vient de s'y dire « je t'aime ». et ironie, avant d'aller à un enterrement ! Il y a aussi un peu la famille, une grand mère mourante, les scènes avec Camille, son père, sa jeune sœur, très réussies,

comme les scènes de sexe qui sonnent vraies, crues et pudiques à la fois.

Ce qu’on

admire surtout, c’est la mise en scène de Jacques Audiard, pas de prouesses techniques apparentes, une caméra sans cesse en

mouvement, voluptueuse, qui approche et caresse les personnages, qui passe de l’un

à l’autre, d’une histoire à l’autre avec une fluidité d’une rare finesse, comme une

ronde de sentiments très charnels (on n’ira pas jusqu’à évoquer Max Ophuls)

dans un quartier au décor par contre très rectiligne, géométrique. Pas de baisse de rythme, le film est sans cesse intéressant, jusqu'au bout.

On connaissait Noémie Merlant (PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU) qui est toujours d’une justesse incroyable et dégage une sensualité troublante, on découvre Lucie Zhang et Makita Samba, tous deux excellents.

Noir et blanc - 1h45 - format 1:1.85

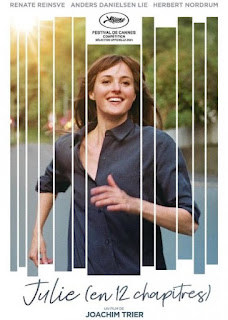

Autre

trentenaire qui a la bougeotte, Julie, dans JULIE EN DOUZE CHAPITRES du

norvégien Joachim Trier. Son interprète principale, Renate Reinsve, avait reçu

la Palme d’Or à Cannes. C’est peu dire qu’elle illumine l’écran. Je défie quiconque de ne pas tomber amoureux de cette femme. Les premières

scènes la montrent dans ses études de médecines, et puis non, de la psycho, et

puis non, j’veux être photographe*. Au final, ce sera employée dans une

librairie.

Autre

trentenaire qui a la bougeotte, Julie, dans JULIE EN DOUZE CHAPITRES du

norvégien Joachim Trier. Son interprète principale, Renate Reinsve, avait reçu

la Palme d’Or à Cannes. C’est peu dire qu’elle illumine l’écran. Je défie quiconque de ne pas tomber amoureux de cette femme. Les premières

scènes la montrent dans ses études de médecines, et puis non, de la psycho, et

puis non, j’veux être photographe*. Au final, ce sera employée dans une

librairie.

Un prologue pieds au plancher, drôle, montage syncopé, avant les fameux douze chapitres. Et cette question : pourquoi découper un film en chapitres, titrés, avec fondus au noir ? Car on ne peut s’empêcher de les comparer, et le souci c’est qu’ils sont très inégaux. Les six premiers sont formidables, Julie et Aksel, dessinateur de bédé, la rencontre avec la famille, les affreux marmots, l’amour fou qui s’étiole, et la rencontre avec Eivind lors d’un mariage auquel Julie s’incruste.

Formidable séquence, crue, cocasse, on ne se connaît pas mais on s’échange un secret, une histoire de bite molle à sucer pour elle, d’architecture pour lui ! Le film est formidable quand le réalisateur ose sortir du confort, comme cette séquence en animation, du trip aux champignons hallucinogènes, qui va loin dans le tabou (le tampon jeté à la tête du père).

Le moment le

plus beau, le plus magique, est cette séquence où le temps est suspendu par un doigt qui appuie sur un interrupteur. Julie traverse la ville pour

rejoindre son amant Eivind, autour d’elle tout est figé. Pas d’effet spéciaux, juste des

figurants immobiles. Merveilleux, dans le vrai sens du terme !

Le moment le

plus beau, le plus magique, est cette séquence où le temps est suspendu par un doigt qui appuie sur un interrupteur. Julie traverse la ville pour

rejoindre son amant Eivind, autour d’elle tout est figé. Pas d’effet spéciaux, juste des

figurants immobiles. Merveilleux, dans le vrai sens du terme !

On sera plus circonspect devant le chapitre "fellation #metoo" anecdotique dont on ne voit pas bien comment il s’imbrique avec le reste, ainsi que sur le virage dramatique du film, qui arrive comme un cheveux sur la soupe (artifice qui force l'émotion) ou certains thèmes clichés que le réalisateur semble aborder par devoir de faire un tour complet de son personnage, la discussion mansplaining. Par contre, on ne se lasse pas de regarder cette (très) jolie Julie aimer, s’interroger, douter, rire (arrrfff, ce sourire !) pleurer, courir comme Jeanne Moreau dans JULES ET JIM. Encore Truffaut, décidément…

La mise en scène propose de belles idées mais je ne suis pas certain que le scénario tienne ses promesses jusqu’au bout, la lassitude du dispositif pointe le bout de son nez, le film traîne dans sa deuxième partie, plus statique, longuet, douze chapitres n’étaient sans doute pas nécessaires.

couleur - 2h10 - format 1:1.85

Vu ni l'un ni l'autre. Tu cites Godard pour le premier, moi c'est le second qui m'y fait penser (Vivre sa vie, film en douze tableaux ... dont il va être bientôt question sur mon blog ...)

RépondreSupprimer